Préambule Ce texte a été écrit pour laisser à ma famille et à des amis parfois plus jeunes un témoignage sur notre arrivée à Nha-Trang il y a quarante ans. Je pense poursuivre la relation de cette époque passée au Sud-Vietnam, mais en me limitant à quelques épisodes marquants. Dans quelles conditions Malika et moi sommes-nous partis au Vietnam en

1970, donc il y a quarante ans? J’avais 25 ans, j’avais épuisé toutes les possibilités

de prolongation de sursis, c’est-à-dire de report de ma date d’incorporation; j’avais

été obligé de faire mes trois jours à Commercy, dans la Meuse, et les solutions pour

éviter le service militaire étaient peu nombreuses et aléatoires. J’ambitionnais alors de faire la “coopé”, en fait de devenir “V.S.N.A”, autrement dit “Volontaire du Service National Actif”. Il s‘agissait alors de partir à l’étranger pour être mis à la disposition d’un gouvernement autre que la France (d’où le terme “coopération”), soit pour enseigner, soit pour aider au développement technique ou économique de ce pays. Cette période de 16 mois devait correspondre aux 12 mois réglementaires du service militaire d’alors; pour les enseignants, une période complémentaire suivait, afin de faire correspondre la durée de la mission avec deux années scolaires. Depuis 1 an, j’étais surveillant, en Alsace, dans ma ville natale, au Lycée Nationalisé Mixte de Guebwiller (aujourd’hui Alfred Kastler) et j’avais pu faire la rentrée de septembre 1970 pour que ma fonction aille jusqu’à la date de mon incorporation, c’est-à-dire le 2 novembre à Rueil-Malmaison. J’avais parlé de mes projets à Melle Petit, Directrice de l’établissement, elle me prêta son appui jusqu'à solliciter l’aide de sa soeur, en poste à l’Ambassade de France en Algérie; le dossier fut monté et à aucun moment, il ne fut écarté par manque de pièces ou problème administratif. Malika et moi, nous avions pris des renseignements sur l’Algérie et nous comptions bien nous y rendre, malgré des inquiétudes quant à l’accueil qui lui serait réservé. Serait-elle considérée comme fille d’un père algérien ou comme Française à part entière? De plus, son prénom conduisait à des malentendus: les Algériens pouvaient penser qu’elle parlait arabe, ce qui n’était pas le cas. Dix ans après, nous avons retrouvé ces difficultés lors de notre séjour au Maroc... Fin octobre, nous avons résilié le contrat de l’appartement; nul besoin de vendre la 2 CH; son moteur nous a lâché mi octobre et, au vu des ennuis fort nombreux que nous avons eus avec cette voiture, il n’était plus question de la réparer. Quelques jours avant la fin octobre, nous sommes partis à Châtillon-sous-Bagneux, dans la banlieue sud de Paris. Nous avons séjourné dans l’appartement de la famille de Malika. Puis un jour, ma mère me téléphone pour me dire qu’une lettre du Ministère de la Coopération était arrivée. Je lui ai dit de l’ouvrir; la lettre annonce que le Ministère de l’Agriculture - dans un établissement duquel je dois enseigner - refuse ma candidature, mais que le processus d’incorporation, côté français, suit son cours; la lettre me demande de me rapprocher du Ministère de la Défense nationale. Cette décision nous a semblé sur le moment incompréhensible; je sus par la suite que l’Algérie - comme bien d‘autres pays socialistes d’ailleurs - refusait les candidats à la coopération dont les diplômes portaient sur la philosophie (ce qui était mon cas), la sociologie, et les sciences politiques. Sans doute davantage pour des questions idéologiques que pour des raisons pédagogiques; j’étais alors en maîtrise de philosophie et je me proposais d’enseigner le français en Algérie. Que faire? Rentrer en Alsace et faire un service militaire “normal”? Mon parrain m’avait promis de m’appuyer auprès d’une de ses connaissances gradées pour que ma caserne ne soit pas trop éloignée de Guebwiller; d’autre part, ma soeur s’était employée à trouver un poste pour Malika dans l’administration comptable de l’Éducation nationale. Mes parents, sans l’exprimer ouvertement, n’étaient guère favorables à un dépaysement trop lointain. Finalement, après bien des hésitations, je décidai d’ignorer l’existence de cette lettre, d’autant qu’une grève des postes était en cours depuis la mi-octobre et je me préparai à poursuivre le processus d’incorporation comme si je devais partir en “coopé”. Me voilà donc le lundi 2 novembre à la caserne de Rueil-Malmaison pour procéder aux démarches d’incorporation. Le gradé qui s’occupe de moi se montre surpris de me voir là. “Vous n’avez pas reçu la lettre?”. Je lui réponds que non, je lui rappelle qu’une grève des postes perturbe l’acheminement du courrier. “Vous ne partez pas en Algérie!... D’ailleurs, c’est curieux, vous êtes à la fois demandé par l’Algérie et refusé par l’Algérie”. Je feins la surprise, “- c’est une catastrophe pour moi, je ne m’y attendais pas, je suis désormais sans logement et mon épouse a quitté son travail”. - Il ne fallait pas bouger tant que votre ordre de mission et votre feuille de route ne vous sont pas parvenus”. Je lui explique que je ne suis pas au courant des procédures de l’administration. Il finit par me dire qu’il est tenu de m’incorporer dans l’armée pour le “service militaire” actif. Je proteste mollement afin de ne pas l’irriter: “Il n’y a pas d’autre solution?”. Il déclare qu’il est tenu de poursuivre cette procédure d’incorporation aujourd’hui, mais l’appel sous les drapeaux ne se fera qu’au début du mois de décembre. Puis il prend son téléphone et appelle le Ministère de la Coopération. Il me donne l’adresse du Ministère: “Allez dans ce service. Expliquez leur votre problème. Si, d’ici le 1 décembre, ils trouvent un poste pour vous en tant que V.S.N.A., tant mieux, sinon c’est la caserne.” J’avais donné rendez-vous à Malika dans le centre de Paris. Dans l’après-midi, nous nous rendons au siège du Ministère de la Coopération, près des Invalides, dans le département qui avait été chargé du recrutement en Algérie. Nous sommes reçus par une dame fort gentille, très maternelle. Même refrain que l’officier: “Mes enfants, il ne faut pas bouger avant d’avoir tous les documents en main... D’ailleurs, je ne comprends pas comment vous avez pu être demandé et finalement refusé par l’Algérie... Enfin, on va voir ce que l’on peut faire!” Elle prend alors les choses en main. Elle nous installe avec elle dans son bureau et téléphone à tous les services des Affaires étrangères susceptibles de trouver un poste pour un V.S.NA. C’était assez difficile, nous explique-t-on: tous les postes pour la rentrée sont pourvus, et le recrutement de V.S.N.A. est en sommeil à partir de fin octobre. Seuls quelques rares postes liés à des rapatriements de dernière minute peuvent encore apparaître. Ses démarches sont vaines pour l’instant, mais elle nous délivre des adresses, des portes de bureau des rues Dumont d’Ur ville et de La Pérouse où il faudra frapper en venant de sa part. Nous nous mettons en route. Au Département de l’étranger “traditionnel”, c’est-à-dire le Service qui gère les établissements français de l’étranger (Lycées et Instituts), on nous signale l’existence d’un poste en Bulgarie; mais très vite, cette solution s’avère impossible à mettre en place: ma licence porte sur la philosophie et les pays de l’est refusent tout enseignant doté de ce type de bagage universitaire; et c’est là qu’on me fait comprendre qu’il en avait été de même pour l’Algérie, qui réagit comme le bloc des pays socialistes. On me demande de patienter, sans me laisser beaucoup d’espérance, et de rester encore quelques jours à Paris. Dès le lendemain, coup de téléphone: “Un poste au Vietnam du Sud vient de se libérer. Êtes-vous intéressé?”. Je demande à réfléchir. “Ne tardez pas trop. C’est urgent. Il nous faut une réponse dès demain”. “Où se trouve ce poste? - A priori, c’est pour le Collège français de Nha-Trang, mais c’est la Mission culturelle française du Vietnam du Sud qui décidera de l’attribution précise du poste.” Nous étions en novembre 1970, et le Vietnam était toujours au coeur de la contestation. L’offensive du Têt 1968 avait montré la fragilité de la présence de l’armée américaine, puisque malgré le nombre des GI’S sur place, l’ampleur des bombardements, la supériorité technologique, des Vietcongs avaient réussi à pénétrer au coeur des villes, dont Saigon. Il leur a fallu mener des batailles âpres et sanglantes pour les en déloger. D’autre part, le scandale de My-Lai a éclaté en 1969, et le Cambodge a basculé dans le camp américain après le coup d’État du général Long Nol. Le Prince Norodom Sihanouk, qui assurait la fragile neutralité du Cambodge, se réfugia à Pékin. Les manifestations estudiantines n’avaient cessé de se succéder et de grossir, et la guerre du Vietnam fut un élément déclencheur des mouvements de révolte aux USA, en Allemagne et en France, en 1968. En même temps, Nixon désengageait peu à peu l’armée américaine du Vietnam, et mettait en place la “vietnamisation”, transférant la responsabilité des opérations de guerre à l’armée sud-vietnamienne, et les GI’S commençaient à rentrer au pays. Que faire? J’étais en pleine perplexité: effectuer un service militaire qui tout compte fait ne durait que 12 mois, ou choisir d’aller dans un pays à l’avenir absolument incertain, en pleine guerre. Les parents, en Alsace, furent avertis de la situation; ils étaient évidemment inquiets et favorables à la sécurité que représenterait un service militaire effectué en France. En même temps, ce réflexe de sécurité nous coûtait. Nous avions envie de prendre quelques risques, de donner à notre vie une inflexion autre que le cocon familial et le ronron du quotidien. A Paris, nous décidâmes de nous renseigner sur les risques que nous encourions en allant là-bas. Le Consulat du Vietnam du Sud délivrait de beaux prospectus où il n’était jamais question de guerre; le service qui me proposait le poste m’affirmait que plus de 1500 fonctionnaires français étaient détachés au Vietnam et que, pour l’instant, cela ne posait aucun problème. Nous cherchions des conseils avant de prendre notre décision. Malika se souvient alors que dans la cage de l’escalier où habite sa famille, loge M. Kahn, un journaliste qui travaille au journal L’Humanité. Nous frappons à sa porte. C’est madame qui ouvre. Elle nous installe dans le salon. Nous lui expliquons la situation. Elle se montre très pessimiste. En fait, ils ont vécu à Hanoi jusqu’en 1954 (fin de la guerre d’Indochine) et certains membres de leur famille ont subi des violences de la part de Tonkinois à l’époque de la fin de la colonisation. Elle nous déconseille de nous rendre au Vietnam, mais elle en parlera à son mari dès qu’il rentrera du Journal. Nous sortons de chez elle plutôt dubitatifs. Vers 10 heures du soir, l’épouse du journaliste sonne à la porte de l’appartement; son mari vient de rentrer; et, curieusement, pour un journaliste dont la rédaction soutenait le Vietnamdu Nord, il ne nous déconseille pas de nous rendre au sud. Le moral remonte. La nuit sera meilleure. Notre décision est prise: nous partons pour le Vietnam. Coup de fil au Ministère des Affaires étrangères; ils nous demandent de passer à leurs bureaux pour finaliser le dossier. Ils me demandent si Malika m’accompagne; comme je suis militaire, l’épouse n’a aucun droit ni avantage; c’est à nous de payer ses frais de voyage; par contre, l’agence de voyage du Ministère s’arrange pour que l’on puisse voyager ensemble. Nous sommes mariés depuis septembre 1969, elle peut donc m’accompagner; mais, dans la mesure où le Vietnam est en guerre, un passeport touristique émis à son nom s’avérerait insuffisant; il faut donc, pour elle aussi, établir un passeport diplomatique, et prévenir le Service culturel de Saigon de son arrivée. Le départ vers le Vietnam est fixé au 4 décembre. Il ne nous restait plus qu’à rentrer en Alsace et à attendre l’ordre de mission et les passeports. Comme nous pensions partir début novembre, nous n’avions plus de logement. En septembre et en octobre, nous avions trouvé un petit meublé, près du lycée, dont les fenêtres donnaient sur l’arrière-cour d’une maison de maître. C’est là que, ma soeur et moi, nous prenions des leçons de piano chez la propriétaire des lieux (Mme Bendele), au grand dam d’Eugène, le grand-père paternel; il dirigeait la clique de la paroisse Notre-dame de Guebwiller (Le bangala, en dialecte alsacien ) et faisait jouer à ses musiciens des morceaux du folklore alsacien, en costume. A cinq ou six ans, je n‘avais pas de costume, mais Eugène (Chéni, en alsacien) me prêtait parfois la baguette du chef pour diriger l’ensemble, et les musiciens avaient du mal à sourire, car ils soufflaient tous dans des instruments à vent et n’avait guère besoin de ma gesticulation. Il prétendait qu’il suffisait à un chat de se promener sur le clavier pour produire des notes de musique. Tel n’était pas le cas pour celui qui souffle dans un instrument à vent. J’ai dû tenir deux ou trois ans, ma soeur, un peu plus, mais les pièces de Bartók ou de Clémenti finirent par me lasser, et je demandai à mes parents d’interrompre les leçons... Donc, avant de partir au Vietnam, nous restâmes à Soultz (ville qui jouxte celle de Guebwiller), rue Albert Schweitzer, chez mes parents. Ils ne manifestaient que peu leur inquiétude quant à notre décision, et, sans l’exprimer vraiment, mon père montrait plus de réticence que ma mère, toujours prête à entreprendre des voyages. Le grand père Eugène avait des amis (les Baumgart); ils jouaient tous à la belote du samedi soir au dimanche après-midi, l’été sous la tonnelle couverte de vignes; leur fille avait épousé un militaire qui était revenu très handicapé de la guerre d’Indochine. Jean Bonté avait de multiples prothèses et c’est cette image-là qui trottait dans la tête de mon père. Pour ma mère, c’était un peu différent: elle aussi, elle était partie, à peine adulte, jouer les jeunes filles au pair dans le Nord de la France ou en Normandie... Nous sommes allés plusieurs fois chez les Kippelen2, ils respectaient notre désir de partir. Il a fallu aussi nous rendre à Colmar, à l’hôpital militaire, pour les injections de vaccins correspondant à mon statut de militaire. Pour Malika, même tarif, mais ils ont dû s’y reprendre à deux fois, car son taux de glycémie était anormalement haut: en cause un repas de crêpes à la confiture d’églantine la veille. Mais après une hyperglycémie provoquée, tout rentra dans l’ordre. Pour les vaccins, liés à notre expatriation, dont la fièvre jaune, il a fallu se rendre à Bâle, dans un Institut de médecine tropicale. Entre-temps, on annonce la mort du général De Gaulle (lundi 9 novembre). Échaudés par le refus algérien, nous attendions fébrilement l’ordre de mission. Le Ministère ne se manifestait plus. Un refus de dernière minute était toujours possible. Peut-être le Service Culturel aura-t-il trouvé une solution de remplacement sur place. Les derniers jours de novembre se passèrent dans cette attente inquiète. La page du Général de Gaulle se tournait; pour les étudiants de notre génération - nous étions nés au lendemain de la guerre -, il n’était pas ni l’homme du 18 juin ni l’homme de la libération. Le premier appartenait déjà à l’histoire; par contre, le second avait mis fin à la guerre d’Algérie, et ce point-là était tout à son honneur, d’autant qu’en 1962, j’avais 17 ans. Si la guerre s’était éternisée, j’aurais pu être touché par un refus de tout sursis de la part du Ministère de la Défense, et j’aurais dû faire partie du contingent et sans doute partir en Algérie. Ce scénario trottait dans la tête de ma génération et notre antimilitarisme trouvait là une de ses sources. Mais pour nous autres, étudiants, ce vieux Monsieur était un héritage d’un passé désormais révolu et il concentrait sur sa personne notre refus de rentrer dans une société dite depuis lors “de consommation”. Début 1968, bien avant les événements, les situationnistes3 avaient pris en main les instances estudiantines de l’Université des Lettres de Strasbourg; une banderole barrait tout le fronton du vieux Palais Universitaire, sous le regard impassible des statues des sommités intellectuelles allemandes du XIX° siècle; pendant les décennies de présence allemande en Alsace-Moselle (1870-1918), Strasbourg était devenue une tête de pont de l’Université germanique et la construction du Palais Universitaire scellait alors cette mainmise intellectuelle sur ces territoires annexés; la banderole disait: “Nous ne voulons pas d’un monde où la garantie de ne pas mourir de faim s’échange contre celle de mourir d’ennui”. Ce slogan montre toute l’inversion de la situation que nous connaissons aujourd’hui: nous protestions alors contre un excès de sécurité, contre une ambition réduite à l’”avoir”, au sein d’une société d’abondance dont nous ressentions le vide. A propos de la mort du Général, Hara- Kiri titrait: “Bal tragique à Colombey: 1 mort”: la couverture faisait écho au bilan terrible de l’incendie d’un dancing à St-Laurent-du-Pont, en Isère, où les jeunes victimes furent très nombreuses; ce titre très irrévérencieux nous amusait plutôt. D’autant que la fin de 68 nous laissait un goût amer. L’impasse politique d’une contestation qui ne voulait pas gérer l’avenir, l’absence de propositions de la gauche, la manifestation de la droite sur les Champs-Élysées, l’afflux massif de députés gaullistes lors des élections anticipées, la présidence de Pompidou, tout cela faisait régner une grande morosité dans le monde universitaire. La reprise des cours fut difficile. A la rentrée de septembre - octobre 1968, les couloirs de la fac de Strasbourg étaient d’une grande tristesse. Les étudiants avaient le “blues” et les profs aussi n’avaient guère le moral. A contrecoeur, on songeait surtout à passer les examens que les événements de mai avaient suspendus. Beaucoup d’entre nous étaient inscrits à la fac mais n’y mettaient guère les pieds. Ils se nourrissaient de photocopies, de lectures personnelles; la présence en cours n‘avait alors aucun caractère d’obligation. La mode intellectuelle de la linguistique - “tout est langage” - associée à celle du structuralisme a fini par figer et même à pétrifier l’idée même de mouvement révolutionnaire. Sous les pavés de mai, non pas la plage, mais des formes sociales et économiques inconscientes gouvernaient l’action individuelle et collective. Pourquoi donc se donner tant de mal pour échapper au Service militaire? A côté de l’influence de mon père4 et celle de mon oncle Jean Egen, qui avait publié chez Berger-Levrault une moitié de livre intitulée Contre le Service militaire5, des raisons plus actuelles motivaient ces craintes. Depuis l’équipée de De Gaulle à Baden-Baden en mai 68, les étudiants n’avaient guère la côte auprès de l’armée. Et les appelés du contingent, médecins pour la plupart, lesquels examinaient notre état de santé lors des 3 jours passés à Commercy en 1969, nous avaient prévenus: les adjudants chargés des appelés attendaient les sursitaires “soixante-huitards” de pied ferme. Ils se chargeaient de nous faire baver et de “casser” tout notre potentiel de contestation. Certains futurs appelés, à Commercy, sont allés jusqu’à simuler la folie, mais j’étais habitué aux présentations de malades de l’hôpital psychiatrique de Strasbourg, sous l’égide des professeurs Kammerer et Israël, et je savais que c’était un jeu fort dangereux. A part la myopie, mon dossier médical ne présentait aucun élément qui m’aurait permis d’être réformé. D’ailleurs, pour partir comme V.S.N.A., il fallait être “prêt pour le Service national actif”. Le médecin-chef d’ailleurs, officier de métier, me déclara sans ambages que j’avais le gabarit idéal pour être parachutiste. Quel plaisir d’entendre cela... Puis, fin novembre tout s’accéléra. Le Ministère répondait favorablement et tous les papiers nécessaires à notre départ étaient établis. Le départ pour le Vietnam était prévu le 4 décembre à Orly.  Sud et Nord-Vietnam Le départ se fait depuis Mulhouse le 2 décembre. Beaucoup d’émotion sur le

quai de la gare. Mon parrain, habitant Mulhouse, rejoint mes parents au départ du

train. La séparation fut sans doute plus dure pour ceux qui restaient que pour

nous. Dans le couloir du train qui nous emmène vers Paris, je rencontre un

vietnamien. Il est installé à Paris depuis la fin de la Guerre d‘Indochine, il soutient le

Nord, vilipende les Américains. Je m’enquiers de la situation sur place, tout en “Vous verrez, vous verrez”. Je me réinstalle dans le compartiment, en proie au

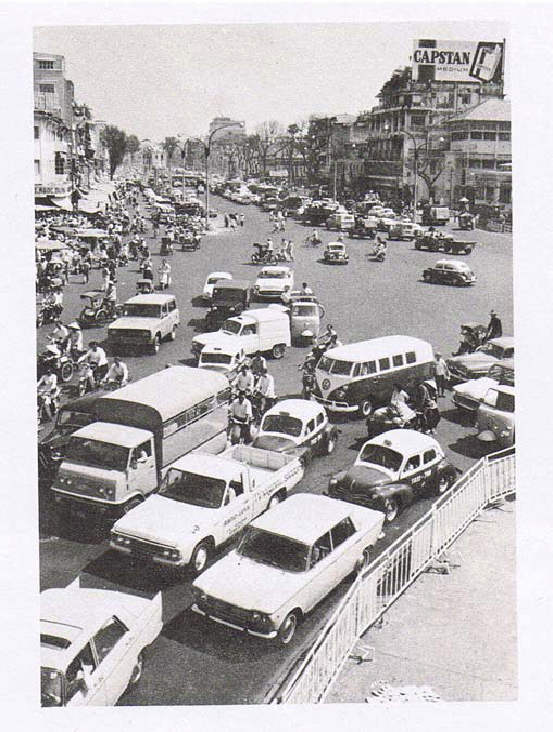

doute. Il a fallu que je tombe sur cet oiseau de mauvais augure. Est-ce un signe du Au petit matin du 4 décembre, nous nous rendons à l’aéroport d’Orly où nous attend un Boeing 707 d’Air France. Notre voyage durera 24 heures et comprend bien des escales: Nice, Tel Aviv, Téhéran, New Delhi, Bangkok et enfin Saigon. Malika adore l’avion, malgré de fortes douleurs aux oreilles lors de l’envol et de l’atterrissage. Quant à moi, je ne suis guère à l’aise, j’ai toujours l’impression qu’on va se crasher en bout de piste. En fait, je crois que si j’étais aux commandes de l’appareil, je serais plus rassuré; c’est le passager en moi qui se montre inquiet. Et je n’ai pris qu’une seule fois un avion de ligne; c’était en septembre 1967, pour me rendre de Francfort à Berlin-Ouest. Le voyage se passe sans encombre, la cabine se transforme en salle de cinéma. Au programme: “Ho”. Je crois rêver, car pour moi, le titre revoie immédiatement à Ho-Chi-Minh. Après la rencontre avec le vietnamien, encore un signe? A l’escale de New delhi, impossible de se rendre dans l’espace de transit de l’aérogare: les hôtesses nous disent que les Indiens ont peur que l’on ne propage nos microbes sur leur territoire. A l’escale de Téhéran, le froid nous avait saisi à la sortie de l’avion, à Bangkok, nous affrontons un mur de chaleur.  Aéroport de Tan Son Nhut, en 1970. A droite on aperçoit des DC3, au fond les avions militaires Nous atterrissons à Tan Son Nhut, l’aéroport de Saigon. Un attaché du Service Culturel du Consulat6 nous accueille, et, une fois les formalités d’arrivée effectuées, il nous emmène dans une Traction avant Citroën vers une Cité (La Reynère, je crois) dont les appartements sont occupés par des membres du Consulat ou de la Mission culturelle. Nous traversons les faubourgs de Saigon; le parc automobile en circulation nous ramène vers les années 50, des 203 Peugeot, de vieilles Traction Citroën côtoient les jeeps américaines, les cyclo-pousses, les tricycles à moteur et les minibus - il vaudrait mieux dire microbus - d’origine japonaise. La marée du trafic est essentiellement composée de bicyclettes et de petites motos japonaises. A un coin de rue, l’on aperçoit un GI’S très corpulent qui tente de pénétrer dans une minuscule 4 CV Renault; fabriquées au Japon, de couleurs bleue et jaune, elles formaient le gros du bataillon des taxis saïgonnais. Dans la perspective des avenues, d’énormes flamboyants rougissent un ciel souvent orageux. Le conducteur, avec son accent corse, nous donne la marche à suivre pour les jours prochains. “Ah! Vous êtes accompagné! Paris ne nous a pas prévenu. Ça change tout.” Je l’interroge: “En quoi le fait que mon épouse m’accompagne change-t-il quelque chose?”. Il répond de manière évasive: “Enfin, vous verrez lundi avec le Service Culturel. Vous allez rester à Saigon 3 ou 4 jours, afin de régler les détails administratifs de votre arrivée. Je vais vous fournir quelques documents et des piastres pour votre séjour ici... Et surtout ne faites pas de bêtises! Vous êtes tenus à une obligation de réserve”. En nous déposant dans la Cité, il nous

mène vers un très petit appartement (une chambre, une douche et un cabinet de

toilette), meublé du strict minimum. On s’aperçoit très vite qu’il est infesté de cafards

qui ont trouvé refuge dans les chambranles de portes; il y en a partout, y compris

dans la douche. Pour dormir, un lit étroit, sur lequel nous étendons nos duvets. Nous

sommes arrivés samedi 5 décembre, il va falloir patienter jusqu’à lundi pour nous

rendre au Service. Et nous sommes intrigués, voire inquiets par les paroles du

préposé du Service Culturel. “Et surtout ne faites pas de bêtises!”. “Faire des bêtises

dans un pays en guerre! Quelle idée!”. Nous cherchions plutôt à prendre nos

marques et à scruter les indices de la présence de la guerre et de ses dangers.  Les flamboyants à Saigon Dimanche, nous nous promenons dans Saigon. La chaleur est lourde. Le moindre effort me met en nage. Nous regardons les menus dans les restaurants. Avec l’avance fournie par l’Ambassade, pas de quoi se payer un menu européen au Dolce Vita, par exemple, le restaurant qui jouxte l’hôtel Continental. Et nos économies ont été entamées par les frais de voyage de Malika qui étaient à notre charge. Les petites gargotes vietnamiennes sont alléchantes, mais, quand on y pénètre, l’odeur forte de nuoc-mâm associée à la chaleur étouffante est un véritable mur difficilement franchissable pour moi. Certains quartiers proches du centre ont gardé un aspect très français, dont la rue Catinat. Tout est calme et même serein; des vietnamiens endimanchés se rendent à la cathédrale, d’autres viennent boire leur café à la “ Pagode ”. La ville secrète un peu l’ennui comme un dimanche dans une petite ville de province française. La nuit suivante, même vacarme que la veille mais c’étaient des roquettes; comme nous ne faisions pas la différence, nous avons décidé de dormir quels que soient les bruits.  Centre ville de Saigon en 1970 Le lundi, je me rends au Service Culturel, au dernier étage d’un immeuble sans style, de construction récente. Je suis reçu par l’attaché culturel chargé des V.S.N.A, Jacques Trihoreau7. De grande taille, il me parle de manière très attentionnée: - Ah! Vous savez, La Pérouse ne nous a pas prévenus; ici, nous avions l’intention de vous envoyer dans le delta, à Can-Tho ou à My-Tho, dans un Institut Français, et vous auriez été chargé d’enseigner le français à des débutants. Mais, pour ce type de poste, il faut un célibataire, et vous, vous êtes marié, et votre épouse vous accompagne. Je l’interroge: - Mais, à Paris, on m’a parlé d’un poste de professeur au Collège français de Nha-Trang... - Certes, me répond-il, mais là-bas, il a fallu que quelqu’un assure les heures de Français, et M. Célerier se plaît beaucoup à Nha-Trang et souhaiterait conserver ce poste, et c’est aussi dans l’intérêt de la continuité pédagogique... mais l’arrivée de votre épouse, et le fait que vous êtes à même d’enseigner la philosophie, changent la donne; nous devons donc convaincre M. Célerier de rejoindre le poste dans le delta, poste pour lequel il avait été pressenti initialement. - Je pourrais donc enseigner la philosophie? - Oui, poursuit-il, en ce moment, c’est M. Hartmann, le directeur du Collège qui l’enseigne, mais ce n’est pas sa formation, et il le fait en plus de ses tâches de direction... Voilà, nous allons donc prévenir M. Hartmann de votre arrivée. Jeudi, vous prendrez une ligne intérieure pour vous rendre à Nha-Trang. En attendant vous irez dans différents services pour régler tous les éléments liés à votre venue.... Il s’apprête à prendre congé, puis il me dit de me rasseoir: - “Ah! oui, j’oubliais. Vous êtes dans un pays étranger, qui plus est, est en état de guerre. Soyez discret, ne commettez pas d’acte insensé. Je lui demande la raison de ces avertissements. - Il y a quelques

semaines, deux V.S.N.A. comme vous, avant de rejoindre leur poste, ont hissé le

drapeau du Vietcong sur le Monument aux Morts au plein centre de Saigon. Ils ont

été immédiatement appréhendés par la police et mis en prison. Et nous ne savons

pas quand ils en sortiront. Et les autorités du Sud-Vietnam ont fort mal réagi, et ce

genre de circonstance nous a mis dans une situation fort délicate(8). Jeudi 10 décembre. Nous partons pour Nha-Trang. La ville se trouve sur la

côte, au nord, à un peu moins de 500 km. La ligne de train entre Saigon et Hanoi ne

fonctionne plus, et la R. n°1, la route qui reliait ces deux capitales au temps de la

colonisation française est souvent coupée, côté Sud-Vietnam, par des barrages

Vietcong. A Tan Son Nhut, nous montons dans un antique DC3 de la compagnie Air

Vietnam. C’est un bimoteur à hélices. Le confort est sommaire. On dirait qu’on

s’installe dans un autobus. Dans le fond, quelques paysans se sont installés avec

des cages à volaille. D’autres vietnamiens en costume européen s’installent avec

précaution. Au moment de s’asseoir, des femmes en ao-sai soulèvent avec grâce

les pans de leur habit bleu ciel. L’avion se remplit en totalité. On doit être en

surcharge. Les dossiers des sièges sont constitués de lanières plastiques. Le DC3

roule sur le tarmac, et avant d’emprunter la piste d’envol, nous passons en revue

des hangars à perte de vue où sont rangés des avions militaires, dont les

Skyraiders, ces bombardiers qui lançaient leurs bombes au napalm sur les

villages. Au loin, quelques hélicoptères Chinook (de transport de troupes), et

quelques petits zincs d’Air America(9). Ce sont nos premières images de la présence de la guerre. Puis c’est le décollage. L’avion fait son point fixe, lance ses moteurs au maximum, toute la carlingue vibre, les tôles autour des moteurs se soulèvent de manière inquiétante, on dirait qu’elles vont s’arracher, puis notre autobus se lance. On sent les vibrations des roues du train sur l’asphalte, l’appareil ne se cabre pas, enfin on semble quitter le sol, non, on roule à nouveau sur la piste...; au bout de quatre tentatives en saute-mouton, les roues quittent définitivement le sol. Ouf! L’appareil prend peu d’altitude. Il n’est pas pressurisé; le bruit des moteurs communique avec la cabine au point qu’il est difficile de se parler. Nous jouons à saute-mouton au-dessus de la chaîne annamitique, à un point tel que l’on voit parfois distinctement la canopée de la forêt. Je me dis: s’il y a des Viets en bas, on doit être à portée de leurs fusils. Un voisin vietnamien confirme mes craintes. Il me montre des endroits de la cabine où des bouchons de liège colmatent des orifices ronds. Le voisin joue la pantomime de la mitraillette, tout en éclatant de rire. Vivement que l’on arrive! Tout cela n’a pas l’air d’impressionner Malika. Puis l’on descend vers la mer, la baie de Nha-Trang, avec ses multiples îles recouvertes de verdure, se présente à nous dans sa splendeur, mais je suis plus préoccupé par les conditions de l’atterrissage que par la beauté du site. La piste est perpendiculaire à la mer, entre la plage et les montagnes qui semblent se présenter comme un mur vert en bout de piste. Elles se précipitent vers nous … Les roues frôlent la piste, l’appareil rebondit trois ou quatre fois et finit tout de même par s’immobiliser à quelques dizaines de mètres de baraques habitées où des enfants regardent l’avion qui vient de foncer sur eux(10). M. Hartmann, le directeur du Collège, est venu nous accueillir. Il n’a eu guère de difficulté à nous reconnaître; nous étions les seuls Européens à débarquer de cet avion. Nous montons dans la 2 CV du Collège; il nous conduit vers un hôtel - La Frégate (superbe hôtel moderne propre et confortable) - où nous séjournerons quelques jours en attendant que la réfection de notre maison soit achevée. Il s’agit en fait de passer les murs à la chaux, car, pendant la saison des pluies, il pleut dans la maison. Tirant sur sa pipe, M. Hartmann se montre fort prévenant à notre égard. Dans l’après-midi, 3 collègues du Collège sont venus nous souhaiter la bienvenue. L’un d’eux est notre future voisine, Noëlle, l’autre est un prof de math, Alain Deplante, le troisième, Gilbert (?) Larguier, enseigne l’histoire-géographie. Le soir même, ils nous emmènent manger du “boeuf aux huit manières” dans un des multiples « kiosques » qui sont installés à même la plage. Les toiles blanches de parachute dressées au-dessus des bancs et des tables en bois se balancent au gré de la brise marine; l’air est d’une infinie douceur, le très léger reflux de la mer de Chine achève de nous apaiser. Grâce à cet accueil inattendu et chaleureux, nous avions vraiment l’impression de commencer un séjour de vacances. De retour à l’hôtel, nous nous endormons sous une fine moustiquaire. Pierre Hartmann, qui participait à ce repas m’annonce que je dispenserai mes

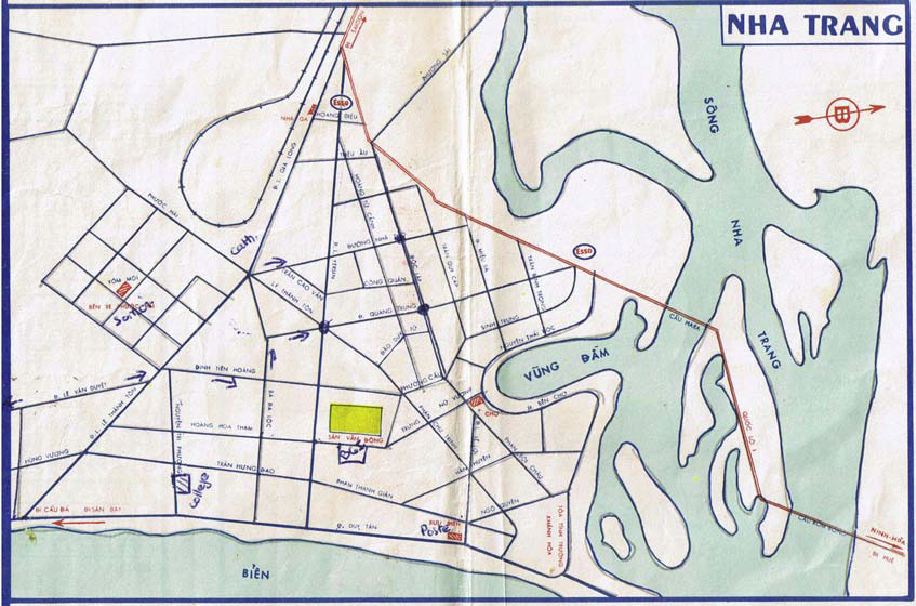

cours à partir du lundi suivant, 14 décembre, et que la maison de la rue Le-Van-

Duyet sera également prête en début de semaine. Le centre de Nha-Trang est un

peu à l’écart du rivage de la mer. Le Collège se trouve dans une rue perpendiculaire

à la plage, à quelques centaines de mètres de la mer. Les cours qui y sont

dispensés vont du primaire jusqu’à la fin du secondaire. Le public est

essentiellement vietnamien, à part les enfants des expatriés, ou de quelques rares

Français qui sont restés après 1954, après la fin de la colonisation. Quand on passe le portail, un tout petit ensemble abrite les locaux de l’Institut Français, puis deux

corps de bâtiments parallèles, d’un seul étage forment l’ensemble du Collège. Des

salles de cours rectangulaires, plus larges que longues, un ou deux ventilateurs au

plafond. Un gros Lycée vietnamien voisine avec le Collège. Certains des

enseignants du Collège Français y enseignent la langue française. Nous visitons le

Collège, les professeurs dispensent leurs cours portes et fenêtres grandes

ouvertes. Au milieu de la cour, un tout petit bâtiment abrite la bibliothèque. Peu

abritée de la mousson, les ouvrages ont parfois doublé de volume sous l’effet de

l’humidité. Et certains auteurs dont j’ai parcouru les oeuvres gardent dans ma

mémoire l’odeur aigre du moisi; sur les feuilles, des auréoles jaunes et tachetées

témoignaient de la progression de l’humidité sur le volume du Contrat Social de

Jean-Jacques Rousseau. Pierre Hartmann me présente au personnel, à la

secrétaire et au surveillant. Il me prévient: j’enseignerai le Français en Seconde et

en Première, et il consentirait bien à m’abandonner la philosophie en classe de  La rue Le-Van-Duyet se trouve en bas à gauche du plan, 3° rue en remontant de la plage Nous visitons aussi notre future demeure. Au bout de la rue Le-Van-Duyet, 6 ou 7 maisons, d'allure coloniale, se succèdent. Elles sont entourées de jardins qui permettent de passer de l'une à l'autre sans repasser par la rue. Dans ces jardins, deux constructions surélevées abritent une citerne d'eau. Au fond de chaque jardin, des dépendances, où vit parfois la femme de ménage. Ce sont des maisons jumelées, chaque enseignant occupe, seul ou en couple, ou en famille, une moitiéde cette maison; seules les portes de la cuisine se font face. C'est là que rentrent et sortent les femmes de service. Au-delà de la clôture des jardins commence le terrain de l'aéroport. C'est une zone militarisée. Deux des maisons occupées par des V.S.N.A. sont situées de part et d'autre de la rue qui mène à l'aéroport. Un poste de garde militaire lourdement armé y est installé. La rue Le-Van-Duyet est parallèle à la route de la plage, à 200 mètres de la mer. Il faut une demi-heure à pied pour se rendre au Collège, mais quelques enseignants se sont acheté de petites motos japonaises, l'un d'entre eux, Alain, possède même une Honda 350. La plupart des enseignants habitent là, quelques-uns, comme un couple d'instituteurs et le surveillant général, habitent plus près du Collège. Les V.S.N.A sont les plus nombreux parmi les enseignants et occupent presque tous les postes des disciplines enseignées dans le secondaire. Notre voisine, Noëlle, qui occupe le logement de la partie gauche de la maison que nous habiterons, est une véritable expatriée: elle est institutrice et dispense des cours dans l'établissement vietnamien qui jouxte le Collège. Pierre Hartmann vient s'enquérir des travaux dans la maison. " Comme vous êtes grand, nous avons mis dans la chambre à coucher le lit du général Leclerc (ou de Lattre de Tassigny, je ne sais plus): " Il n'y a dormi qu'une seule fois, lors de son passage à Nha-Trang". Est-ce une façon de me rappeler que je suis " militaire " et que nous allons avoir l'insigne honneur de dormir sur le sommier d'un général célèbre? En tout cas, le cadre de lit est grand, 2 mètres sur 2, mais sa conception ne présente rien de particulier. Au quatre coins du lit, des petits tasseaux de bois qui supporteront la moustiquaire que nous ne manquerons pas de suspendre. Dès la visite de notre maison, la femme de service de Noëlle, Thi Thu, parlant français, entreprend de nous persuader de prendre à notre service une femme qu'elle choisira pour nous. Nous protestons quelque peu, nous n'avons jamais eu l'habitude d'être servi, et, de plus, nous ne savons pas comment nous allons nous en sortir sur un plan financier (l'indemnité versée au V.S.N.A était alors de 1500 Francs, quel que soit le pays de résidence), et Malika, sans emploi ici, se propose de tenir la maison. Mais très vite, après une visite au marché, nous comprenons que les prix des denrées se font à la tête du client, et un Européen n'a aucune chance d'obtenir des prix consentis aux vietnamiens du cru. Thi Thu, comme l'appelle Noëlle, me fait également comprendre que je n'ai nul intérêt à ce que l'on me prenne pour un Américain: je suis grand, blond,... Il faut que l'on me reconnaisse comme un " Phap " (un français). " Il faut que tu portes des chemises à manches longues, les Américains portent toujours des chemisettes aux manches courtes. Et ne porte pas de T-shirts!". Je lui promets de me conformer à cette recommandation. Nous prenons à notre service Thi Ba que nous a présenté Thi Thu; tous les V.S.N.A. de la rue ont une femme de service, et ils s'en sortent. Et notre refus serait mal compris. Soit, bien vite, Thi Ba s'installe chez nous, pour le ménage et la cuisine. Elle ne parle pas français, elle a du mal à comprendre qu'on se lève de table pour chercher le sel - elle doit penser que c'est une façon de l'humilier - et quelle n'est pas notre surprise quand un jour elle nous propose, en guise de dessert: " de la crème foutue par terre"11. " Ce n'est pas grave, on se passera d'entremets". Non, nous apprenons bien vite par Thi Thu qu'elle a travaillé chez un militaire français qui lui apprenait des rudiments de langue française: et au lieu de lui dire " crème renversée", il lui avait fait retenir: " crème foutue par terre". La rencontre avec les élèves fut moins difficile que celle que l'on m'annonçait. Ils se sont évidemment enquis de ma situation matrimoniale et se sont étonnés que nous soyons, à notre âge, sans enfant. Dans cette semaine avant Noël, j'eus à peine le temps de leur donner les grandes lignes de mon enseignement, et, pour les séduire un peu plus, je trouvai chez un revendeur une guitare au son à peu près potable; elle a été fabriquée dans des planches de caisses d'emballage arrivées par bateau; en regardant à travers l'âme de la guitare, on y lisait en grosses lettres des indications de transport de l'armée américaine. Les dernières heures avant les vacances de Noël furent consacrées à un petit récital: Brel, Brassens, les poèmes d'Aragon mis en musique par Ferrat. Ils se montraient sensibles au chant, et à la féerie de Noël, malgré l'ambiance tropicale. En tout cas, ils étaient accueillants, attentionnés et surtout très attentifs.  Noël 1970. Photo envoyée par une ancienne élève du Collège Je pensais à mes parents, à ma soeur sur le point d'accoucher de son premier enfant. A Nha-Trang, personne n'avait le téléphone à la maison, Il était à l'époque presque impossible de téléphoner en France, même depuis la Poste. Le courrier fonctionnait très mal; dans le sens Vietnam France, nous ne savions jamais si le courrier parviendrait aux destinataires; et, dans l'autre sens, quand il nous arrivait d'en recevoir, il était souvent ouvert. Les parents nous avaient bien envoyé des photos de la naissance de Christophe, mais cette enveloppe ne nous est jamais parvenue. Roland Egensperger Baziège, vendredi 3 décembre 2010 Note Si vous désirez en savoir davantage sur le Collège et sur Nha-Trang, consultez sur Internet le très beau et très riche site du « Collège Français de Nha-Trang » www.collegefrancaisnhatrang.net. J'ai découvert ce site de manière tout à fait incidente. Rédigeant le texte cidessus, je cherchais des éléments (dont des photos) sur Nha-Trang. Et j'ai lancé la recherche " Collège Français de Nha-Trang " sur Internet à la manière d'une bouteille qu'on lance à la mer. Et quelle n'a pas été ma surprise de découvrir un site fort bien fait, très complet, avec des témoignages et des photos! La découverte de ce site a été pour Malika et moi, tout comme pour Noëlle Perrier et Caroline Hartmann un intense moment d'émotion. La vanne du temps s'est ouverte et une vague immense époque passée au Vietnam l'allure d'un mirage vibrant sur l'horizon, ou celle de l'aiguille d'une horloge arrêtée par le fracas d'avril 1975. Dans la chanson que vous pourrez lire en appendice, je parle d'une « natte défaite »: eh bien, les fils sont renoués, mais il faudra un peu de temps pour que les semences des souvenirs enfouis se remettent à germer et à éclore. Moins de temps cependant que cette trop longue attente. Appendice Texte de la chanson Hoà-Binh. Cette chanson a été interprétée en public, le 18 octobre 2010, en l'église St Pierre des Cuisines de Toulouse. Hoà-Binh, paroles et musique de Roland Egensperger Ce nom veut dire " paix " en vietnamien, mais c'est aussi un prénom féminin, celui d'une des élèves, parmi d'autres, du Collège français de Nha-Trang, élèves que les aléas de la guerre ont dispersés en 1975, après la chute de Saigon, nommée aujourd'hui Ho-Chi-Minh Ville.  1 Tu avais quinze ans, Hoà-Binh, Tunique bleue, frêle silhouette, Tes yeux, reflet de mer de Chine, Tu allais au Lycée à bicyclette. 2 Passent les pluies de mousson, Passent les ans sur les sillons Creusés, ton corps est une rizière Et ton limon s'écoule vers la mer. 3 Où vont tes quinze ans, Hoà-Binh? Au vent paressent les mouettes, Les cheveux sur ton échine Tressent leur nuit dans ma tête. 4 Au fil de l'eau, cheveux d'Ophélie, Vers quelle terre vogueras- tu, Sur quelle jonque, vers quelle folie, Dans quelle mémoire dormiras-tu? 5 Où vont tes quinze ans, Hoà-Binh? Le sang a figé les girouettes, Les jours que le vent incline Délaissent ta longue natte défaite. 6 Passent les pluies de mousson, La poussière de riz des moissons, Laissez, le temps est une fièvre, Comme un goût de sel sur les lèvres. 7 Où sont tes quinze ans, Hoà-Binh? En quête de toi, es-tu l'éphémère, Ou alors t'es-tu glissée, toi si fine, Entre les détresses de la guerre? 8 Si tu es au-delà de la passerelle, Filante étoile des aubes calmes, Tu trouveras dans mon aquarelle, Un repos de lotus et de palmes. 9 + 10 bis Tu avais quinze ans, Hoà-Binh, Tunique bleue, svelte silhouette, Tes yeux, reflet de mer de Chine, Tu allais au Lycée à bicyclette. (mai 1985 / mai 1987/ octobre 2010) Roland Egensperger 1 - Le scandale de My-Lay, du nom d’un petit village vietnamien dans le delta, a éclaté aux Etats-Unis au courant de l’année 1969. Des journalistes ont révélé, sur la foi de témoignages de soldats participants, que les sections qui avaient investi ce village s’étaient livré à de très nombreuses exactions criminelles: viols, tortures, incendie du village, etc. Extrait d’un article publié dans le Monde, qui, dix ans après, revient sur les faits (Le Monde daté du 27 septembre 1979, in Le Monde, Dossiers et Documents n°179, Juillet-août 1990, p. 10) “Le 16 mars, trois sections d’une compagnie de la division Americal, commandées par le lieutenant Calley, exécutaient de sang-froid quelque quatre cents civils, pour la plupart des vieillards, des femmes et des enfants, habitants du village de My-Lay (ou Song-My, ou Truong-Ang) dans la province vietnamienne de Quang-Ngai. Des viols et des actes de sodomie étaient perpétrés. [...] David Lamp, correspondant de l’agence UPI, rapportait: “[...] En novembre 1969, le

Newsweek et le New-York Times s’emparaient de l’affaire, qui allait devenir prétexte à un débat

national allant de la simple condamnation morale à la critique des buts de la guerre au Vietnam et

même à une remise en cause de l’idée si généralement admise de la “supériorité”” de la civilisation

américaine. Crise de conscience à vrai dire sans précédent, comparable, à certains égards, à l’affaire

Dreyfus. Car, si l’on en croit les sondages, 65% des Américains estimaient que les affaires de ce

genre étaient inévitables en temps de guerre.” 2 - Robert Kippelen était mon professeur de philosophie au Lycée de Guebwiller 3 - Mouvement étudiant anarchiste et marxiste (on disait: « gauchiste » à l’époque); ils dénonçaient la

« société du spectacle » (titre d’un livre de Guy Debord) et refusaient l’intégration dans une idéologie

de la consommation. Ils étaient très présents à la faculté des lettres de Strasbourg et y ont animé la

contestation estudiantine dès 1966, après avoir publié un petit opuscule intitulé « De la Misère en

Milieu étudiant » qui fit scandale. J’ai pu acheté à Dalat, en 1971, un livre d’un autre des animateurs

de ce mouvement; il s’agit de Raoul Vaneighem: « Traité du savoir-vivre à l’usage des jeunes 4 - Chaque fois que l’on croisait un convoi militaire, nombreux sur les routes d’Alsace, il prononçait ces mots: “Ah! L’armée en déroute!” 5 - Ce petit livre faisait partie d’une collection “Pour ou Contre”éditée par Berger-Levrault, Nancy, 1968. L’ouvrage possède deux couvertures et correspond à deux auteurs différents, lesquels s’opposent sur un sujet de société. Il suffit donc de retourner le livre pour changer d’argumentation. Au recto, Jean Egen, au verso Jean-François Combes. 6 - Quatre années avant notre arrivée au Vietnam, De Gaulle avait prononcé un discours à Phnom

Penh, capitale du Cambodge. Voici un extrait du discours prononcé le 2 septembre 1966:

“Eh bien! la France considère que les combats qui ravagent l’Indochine n’apportent par euxmêmes

et eux non plus, aucune issue. Suivant elle, s’il est invraisemblable que l’appareil guerrieraméricain vienne à être anéanti sur place, il n’y a d’autre part aucune chance pour que les peuples Le gouvernement du Sud-Vietnam avait retenu que De Gaulle soutenait le Nord-Vietnam, et

avait rompu les relations diplomatiques avec la France. Les relations diplomatiques furent rompues,

l’Ambassade ferma, mais dans ces locaux subsistaient et le Consulat et le Service Culturel.

Curieusement, les intérêts économiques et culturels étaient implantés au Sud-Vietnam, et non au

Nord: peu de personnel culturel au Nord et encore moins d’entreprises françaises. 7 - En 1983, je suis nommé au Lycée Charles Lepierre de Lisbonne. La réunion de rentrée est présidée par le Conseiller Culturel, qui, lui aussi, vient d’être nommé. Il s’agit de Jacques Trihoreau. A l’issue de la réunion, pot d’accueil. Je me glisse jusqu’à lui, je me présente et lui dis: “Voilà, je crois que c’est vous qui m’avez reçu lors de mon arrivée à Saigon en 1970. - Excusez-moi,

je ne me souviens pas de vous, mais en effet, j’étais en poste à ce moment-là au Service Culturel de

Saigon”. Il me présente sa femme, d’origine vietnamienne. Nous évoquons des souvenirs communs,

dont les deux jeunes qui avaient brandi le drapeau du FNL. Quand M. Arnaud, proviseur du Lycée,

chercha à me présenter au Conseilleur Culturel, ce dernier l’a interrompu et a laissé entendre que

nous nous connaissons depuis le Vietnam. Le proviseur, un peu éberlué, a dû penser que j’étais

venu à Lisbonne “dans les bagages” du Conseiller Culturel. Ce qui était faux, mais je ne l’ai démenti

que bien plus tard, car, ainsi, le Proviseur ne savait pas sur quel pied danser avec moi. 8 - Arrivé à Nha-Trang, j’ai interrogé mes collègues sur cet événement. Noëlle, notre voisine, a confirmé ces faits. Elle savait aussi que chaque semaine, des responsables du syndicat des Instituteurs (SNI) se rendaient à la prison pour apporter du réconfort et de quoi manger aux deux protestataires, car leurs conditions d’emprisonnement étaient exécrables. Et ce qui les inquiétait le plus, c’était une probable délocalisation de leur lieu de détention, sur l’île de Poulo Condor, à la pointe Sud du delta du Vietnam. 9 - La compagnie aérienne de la C.I.A. 10 - Les collègues du Collège nous l’ont appris un peu plus tard: cet aéroport est dangereux. La piste est très courte, donc plus dangereuse encore pour des appareils à réacteurs. Quelques jours avant notre arrivée, un DC3 n’a pu s’arrêter en bout de piste et est allé s’écraser sur les baraquements. Ne pouvant maintenir la présence de l’armée sud-vietnamienne dans les villages, et pour éviter que la population ne tombe sous l’influence des Vietcongs, les Américains, après l’offensive du Têt 1968, eurent l’idée de déplacer les habitants, de créer des “hameaux stratégiques” gardés par des miradors, ou de susciter un exode vers les grandes villes, mieux protégées. C’est ce qui se passait à Nha-Trang. Modeste ville de province d’un peu plus de 100 000 habitants, sa population n’a cessé de grossir pendant la guerre. Des baraques s’installaient partout, et particulièrement aux abords de l’aéroport. Les DC3 furent remplacés par des Boeing 727 (moyen-courriers à trois réacteurs). Un jour, des collègues qui prenaient l’avion pour Saigon, ont raconté qu’ils ont entendu, car le micro vers la cabine n’était pas coupé - le pilote (un Américain ou un Australien) faire sa prière en anglais et se recommander à Dieu avant de prendre la piste d’envol, surtout quand il fallait décoller face à la montagne. A quelques kilomètres à l’ouest de Nha-Trang, des sommets de la chaîne annamitique culminent à plus de 2000 m. 11 - Elle nous proposait aussi les « oeufs cassés cassés » (les oeufs brouillés) et les « oeufs cassés pas cassés » (les oeufs au plat). |

© cfnt, Collège Français de Nha Trang